|

|

昭和37年

|

禊教宗家の嫡男として生れる

学習院初等科・中等科・高等科を経て学習院大学文学部哲学科卒業

|

|

昭和42年

|

宗家嫡男として5歳より神道奥義修行に入る

|

|

昭和50年

|

13歳で禊教管長職継代を拝命し、神職正服を授かる

以後禊教本院大祭にて副齋主を勤める

|

|

昭和58年

|

昭和の法難の中、全国信者より請われて浄化委員会会長となり、全国を行脚する

|

|

昭和62年 2月

|

真の神道禊教の再興を志し、禊教真派を設立する

|

|

昭和63年10月

|

神道禊教宗家七代として道統継承宣言をし教主となる

|

|

平成12年

|

教団名称を明治27年の一教独立当時の神道禊教と改称、『新時代布教宣言』をし、伝統に根ざした霊性主導の新時代へ向けての活動を開始する

|

|

平成13年 7月

|

教団代表役員も兼務し現在に至る

|

|

令和 2年

|

立教180年を機に、本教の立教の本願である心安(浦安)き世の実現の為に、一眼は遠く歴史の彼方を、一眼は脚下の実践を、『寿々風』を世に弘める活動を提唱

|

|

|

| ご教祖井上正鐵様が現教主のご先祖である開祖坂田鐵安翁に送られたお手紙

『四命と申事、第一神の命、次に君の命、次に師の命、次に親の命に御座候、法の事は神の命にて御座候、止事なく捨る時は、此四ツのもののうち何れをか捨ん、師、親、君の三つを捨ん、神の命は捨べからず、神の命を捨ざれば、師、親、君の命を捨ざる也、是唯一成事を知る、云々・・・』

を信条として数々の法難を乗り越えて、

孝ならんとして義ならず、義ならんとして孝ならず、その苦しみと悲しみの中で宗教者の天命に生き、

ご教祖様の父君安藤真鐵翁がご教祖様へ託し、開祖坂田鐵安翁へと受け継がれた、

『神道の御教、尊むべし用ゆべし、磐榮への法なりとて傳、若此心ざしを失ひなば、吾子孫にあらず、たとへ錦を着て、高位高官に昇るとも、不幸の罪廣大なり、又是を学ぶ人に傳へて、国家を易んぜば身は道路に死すとも吾子孫なり』

を己が信条とし、門中(信者)に限りない愛情を向けるその姿に、門中から慕しみと尊敬の念を込めて『今正鐵様』と呼ばれている。

教主は神祇官白川伯王家祭祀を継承する真の禊教の再興のみならず、大和の国風大和民族の霊性の復権、古式祭祀の復興、日本神話の伝承等、精力的に活動している。

|

|

|

| このページの先頭へ

|

|

|

|

【主な著作・論文】 |

|

読み解き古事記・文庫版(産経NF文庫)

教主講話集「寿々風」(神道禊教本部刊)

神道みちうた集(TEM出版)

読み解き古事記(産経新聞出版刊)(日本図書館協会選定図書)

おみちづけ教本(禊教真派本部刊)

みそぎの教え(禊教真派本部刊)

禊教神葬祭の栞(禊教真派本部刊)

現代祝詞講(禊教真派本部刊)

神道家井上正鐵翁の研究

その他論文著作多数

|

|

| |

|

|

| このページの先頭へ

|

【教主メッセージ】 |

| |

■ 『 何のために祀り、祈り、語るのか 始祖の思いを己が心の柱として 』

皇紀二千六百八十六年・令和八年、新玉の年を迎え、謹んで新春の祝詞を申し上げます。

御皇室の益々のご安泰とご繁栄、我国の安寧弥栄、そして世界恒久平和の実現を御祈念申し上げます。

本年の天地の氣は「丙午」、「丙」にはあらゆる存在に「照らす力」を齎す意、「午」には、陽極まる所に陰が突き上げるように衝突する意があると云われます。

そして、人の氣「一白水星」は、物事の始まりの意があると言われます。

この氣の働きにより、時代の分水嶺の如き陰陽対照的な勢力の衝突が顕著に表れる年となりそうです。

人々の心には不安や迷いの波が押し寄せる年ともなるでしょう。故に宗教者は大いに心して進み行かねばなりません。

私たちには、難に苦しみ希望の燈火を失った人々の心に寿々風を吹かせ、心安の燈火を灯し、心安の世の実現へ向けて邁進する使命があります。

その為に「変えてはならぬこと」に心を向け、始祖の心に立ち返り、何故神仏を祀り祈りそして語るのかという原点に思いを致し、自らの信仰を問い質し、己が信念を明らかにして、宗教者であると同時に一信仰者であることを忘れず世の範となり、燈火を無くした人々の心に再び燈火を燈す為の実践を続けることが本分と存じます。

それは、後の世に世界運動ともなりました本教御教祖神の「我一般を捧げて人の飢えを救うの心」の実践です。

本年も、御教祖神立教の本願、世に心安の燈火を灯し続ける信心を重ねて参りたいと思います。

(皇紀2686年 令和8年 丙午)

神道禊教 教主管長 坂田安弘

これまでの教主メッセージ

|

|

|

|

|

| このページの先頭へ

|

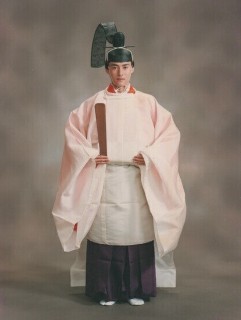

【お写真】 |

| |

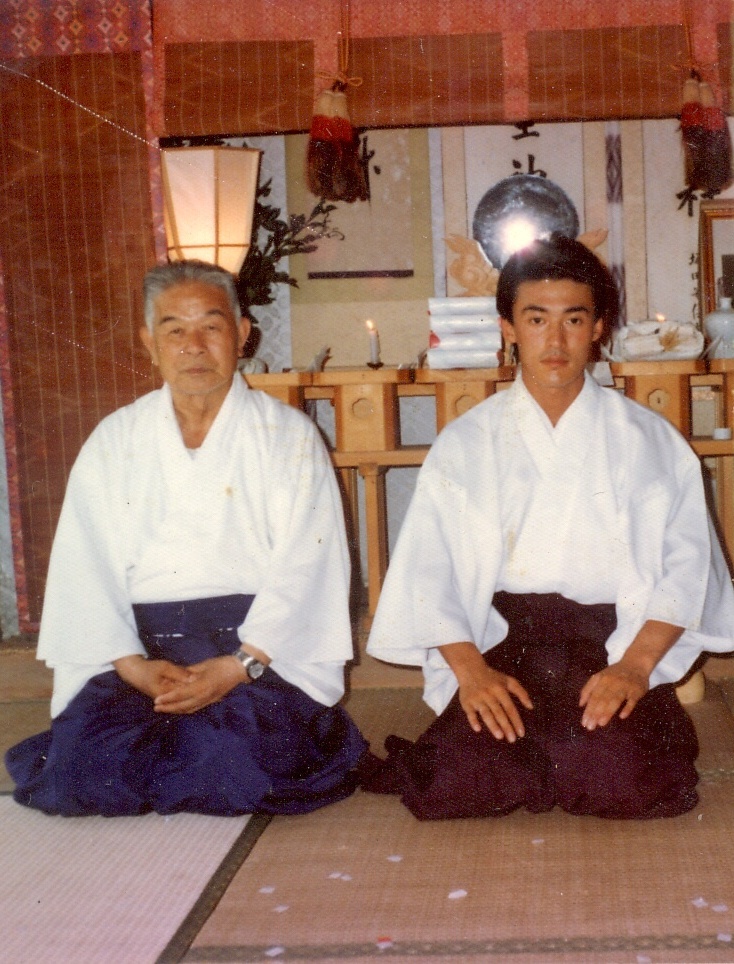

昭和50年4月12日 井上神社大祭にて

宗家七代目を継ぐ道統継承者として

管長職継台正服を着装して副斎主を務め、

全国門中へ披露目を行った12歳の時のお姿 (右の写真)

|

|

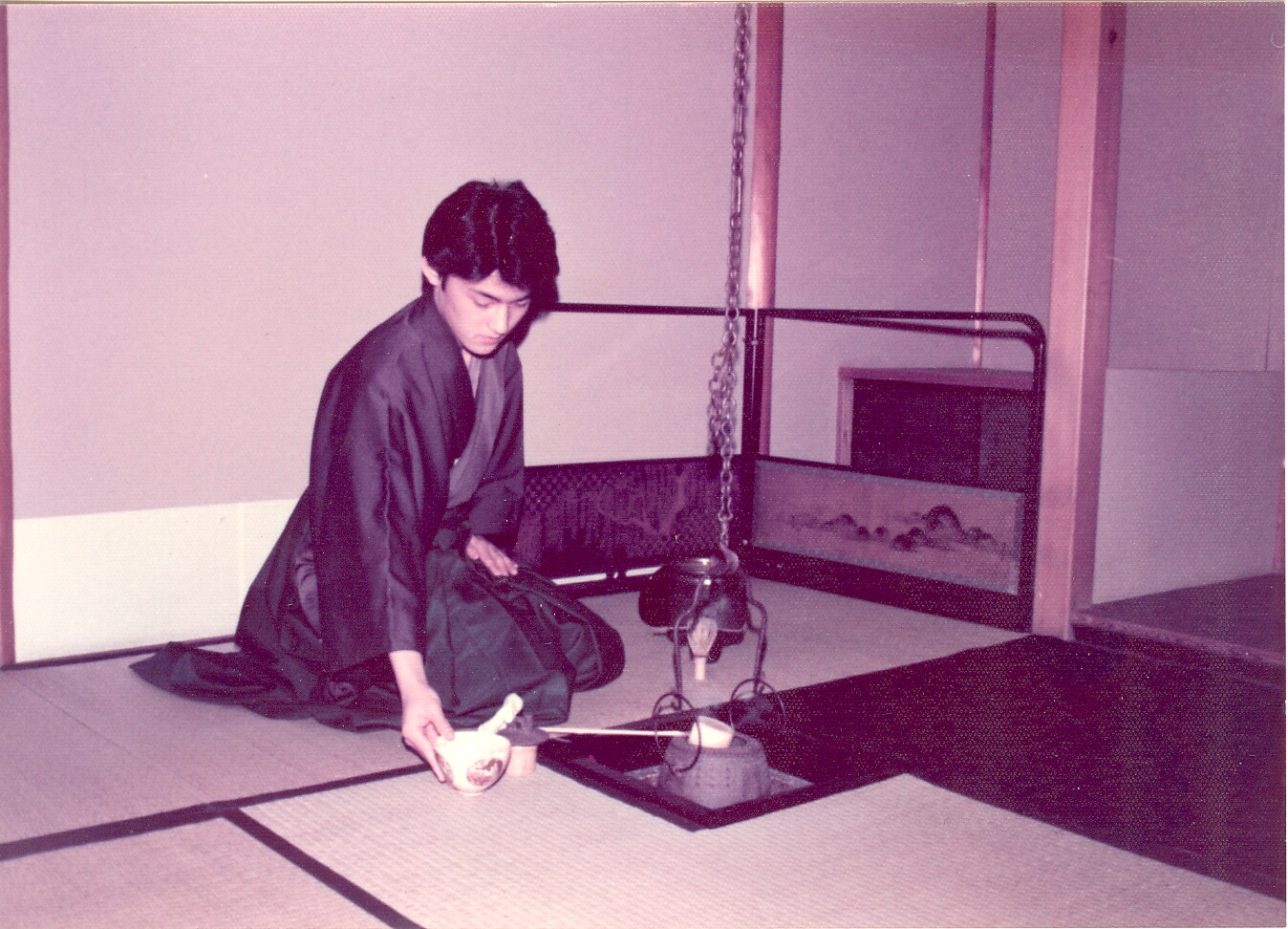

裏千家今日庵にて

宗家の学びとして茶道も習う学習院高等科在学中の頃のお姿

その他、宗家の教養として学習院中等科在学中から

宮内庁楽師の芝祐靖(しばすけやす)氏

日本雅楽会創設者の押田良久(おしだよしひさ)氏

に師事し、雅楽も深く学ばれた。 |

|

三宅島聖苑教会にて

巡教されたときの大学一年の頃のお姿

(昭和の法難解決のための

浄化委員会設立前、全国門中代表者会議の頃

問題解決の祈願のため巡教された。

向かって左が笹本亀次分院長) |

|

| 成人式をお迎えになられたご教主様のお姿 |

|

ドイツ・フュッセンにて琵琶を演奏されるご教主様

フュッセン雅楽公演・神道懇話会

平成7(1995)年10月8、9日

[ドイツの新聞に掲載された写真]

|

|

| 大祭にて龍笛を奏でられるご教主様 |

|

| 祭典にて笙を奏でられるご教主様 |

|

|

|

|

| |

|

|